Dein cleverer Umgang mit Killerphrasen!

Für diesen Artikel habe ich mir eine Darstellung einer Autorin, die ich sehr schätze, „ausgeliehen“ und als Grundlage genutzt. Es ist Anne M Schüller, die in ihrem Buch „Bahn frei für Übermorgengestalter“ das Thema Innovationskultur sehr anschaulich beschreibt. Jeder kennt dieses Anrennen gegen eine Wand von vielen stillen und wenigen lauten Nein-Sagern, die immer schon wissen, dass etwas nicht geht, bevor es angefangen hat.

Killerphrase oder nicht?

Bei Killerphrasen ist zunächst zu sondieren, ob es sich um reine Abwehr oder um einen schlecht formulierten Hinweis handelt, dem man nachgehen sollte, weil er die eigene Idee besser macht. Wie sich das eine vom anderen unterscheidet? Der destruktive Ideenvernichter bringt nur den Killersatz. Der konstruktive Skeptiker hat neben seinen Zweifeln auch einen Vorschlag parat. So bringt er uns durch nochmaliges Überdenken oft zu einer besseren Lösung.

Unser Umgang mit Ideen

Klar gibt es eine Unzahl von Gründen, weshalb innovative Ideen es nicht in die Umsetzung schaffen. Manchmal sind sie einfach nicht gut genug. Bisweilen wurden sie schlecht präsentiert. Oder es wurde ein falscher Zeitpunkt gewählt. Oft scheitern sie an vorgespieltem Interesse, dem dann weitläufige Untätigkeit folgt. Man kann eine Sache ja immer auch lassen.

Die meisten Ideen scheitern, weil sie gefürchtet werden. Denn gut Etablierte sehen im Neuen primär das, was sie selbst hierdurch verlieren.

Dabei sind Ideen zunächst nur Denkangebote, um gemeinsam klüger und bestenfalls erfolgreicher zu werden. Doch selbst brillante Vorstöße geraten durch Bedenkenträger, Sicherheitsfanatiker und Bequemlinge unter Beschuss. Sie bremsen alles aus und sorgen dafür, dass die Unternehmen zu Innovationsnachzüglern werden. Gute Ideen sind nämlich vor allem am Anfang sehr zerbrechlich und werden leicht totgetrampelt. Killerphrasen eignen sich dafür perfekt. Sie versauen das Klima und paralysieren.

Totschlagargumente gibt es wie Sand am Meer

Abwehr macht manche sehr kreativ. Die größten Innovationsblocker sind die eigene Bequemlichkeit („Dafür haben wir jetzt keine Zeit!“), die Angst vor Neuem („Das haben wir noch nie so gemacht!“), Reviergehabe und das Nicht-hier-erfunden-Syndrom („Sie haben doch überhaupt keine Ahnung, wie das hier bei uns läuft!“). Oft wird es persönlich: „Seien Sie doch nicht so naiv!“ Oder höhnisch: „Sie wollen was ändern? Die Phase hat am Anfang hier jeder. Das geht vorbei.“

Oder recht bissig: „Was mischen Sie sich hier ein?!“ Oder ganz unverbindlich: „Lass mal, das schafft zu viel Unruhe jetzt, warten wir lieber noch ab.“ Gern wird auch ein bisschen gedroht: „Sei vorsichtig, du bist noch in der Probezeit.“ Auf manche Phrasen fällt man recht schnell mal herein. „Das machen wir doch schon!“, ist eine solche. Da muss nachgefragt werden: Wie denn genau? Wie früher? Wie immer? Wie alle? Wer das Neue am Neuen nicht einmal sieht, ist besonders gefährdet.

Oft wird das neue am Neuen auch überhört, weil unser Gehirn das Vertraute so liebt. Akzeptiert also kein kategorisches Nein, fragt zumindest testweise so: „Was geht denn schon mal?“ Oder noch besser: Werdet zum Doch-Sager, etwa so: „Das geht nicht? Doch, das geht. Wir müssen nur mit ersten kleinen Schritten beginnen. Wer hat denn eine Idee für einen schnellen Anfangserfolg?“ Ewig Gestrige versuchen es weiter: „Ja, aber das lässt der Chef/unser Regelwerk/die Compliance-Abteilung/der Betriebsrat sicher nicht zu.“ In dem Fall geht man zur Quelle und fragt nach. Viele solcher Annahmen bestätigen sich nämlich nicht.

Statt kontern: Gute Fragen statt Antworten auf Killerphrasen

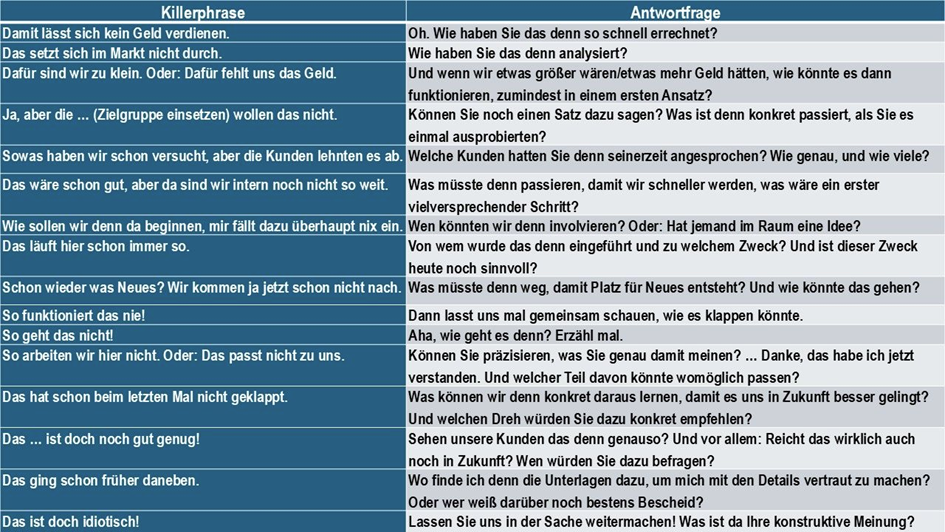

Meine Idee ist es, zu vermeiden in einen Schlagabtausch zu kommen. Wenn man sich gegenseitig beweist, dass etwas geht oder nicht geht, ist es meist mühselig und sinnlos. Hartes Attackieren provoziert nur eine Eskalation. Die Grundidee ist vielmehr die, mit klugen Fragen den Ball gekonnt zurückzuspielen, etwa so:

Gibt es weiterhin Widerstand, können wir alle Beteiligten zunächst bitten, gemeinsam zu überlegen: Was passiert, wenn nichts passiert? Werden Menschen nämlich zu einer Reflexion eingeladen und wertschätzend miteinbezogen, statt sie sogleich in die Widerstandsecke zu drängen, steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Einigung deutlich. Eine Idee wird umso eher mitgetragen, je offener sich ein Ideengeber für den konstruktiven Diskurs zeigt.